La trilogia originale di The Omen (1976–1981) rappresenta una delle interpretazioni più intense e simboliche del Male nel cinema horror occidentale. The Omen segue la nascita, crescita e apoteosi dell’anticristo, Damien Thorn, con un tono che mescola il soprannaturale all’etica, la teologia alla politica e per non mancare nulla po’ di sano gore

In un’epoca in cui l’horror tendeva spesso al mostruoso e all’effimero, The Omen affonda le radici nella tragedia antica e nel pensiero apocalittico, costruendo un’opera densa, simbolica, persino filosofica.

L’ inizio del male

Il primo film, diretto da Richard Donner, è forse il più famoso. In superficie, si presenta come un horror di possessione e di maledizione: un uomo scopre che il figlio che sta crescendo non è il suo vero figlio, ma un essere misteriosamente legato a morti sospette e a profezie bibliche.

Eppure The Omen è molto più di questo. La vera tensione non nasce dalla violenza (pur presente), ma dal dubbio. Il protagonista, l’ambasciatore americano Robert Thorn, è diviso tra l’amore per suo figlio e la crescente convinzione che quel bambino rappresenti la fine del mondo. Il film lavora proprio su questa tensione: il Male è vicino, intimo, radicato nella famiglia. L’orrore non viene da fuori, ma da dentro.

Damien è un bambino silenzioso, quasi inespressivo, eppure attorno a lui si muovono forze che sembrano inevitabili. È l’incarnazione di una profezia che non può essere fermata, e questo lo rende più terrificante di qualunque demone urlante. Il film è una riflessione sull’inevitabilità del destino, sul prezzo della conoscenza, e sull’angoscia di dover scegliere tra fede e razionalità.

Consapevolezza e potere

Il secondo capitolo, Damien: Omen II, cambia registro. Qui Damien è adolescente, e comincia a scoprire la verità su sé stesso. Se nel primo film il Male era una possibilità, qui diventa consapevolezza. Damien entra in una scuola militare, è circondato da adulti ambigui, mentori e manipolatori.

Il film ci mostra un ’America dominata da multinazionali, carriere politiche, e culti nascosti: un mondo in cui il potere è il vero linguaggio del Male. L’orrore non nasce più solo dalla paura di un bambino maledetto, ma dall’idea che le strutture sociali siano il veicolo perfetto per il male organizzato.

In questo secondo atto, Damien si muove tra due mondi: da una parte la sua natura di adolescente che vorrebbe credere nella propria umanità, dall’altra la pressione schiacciante del suo destino. È in questo conflitto che il film trova la sua profondità. La domanda non è solo “chi sono?”, ma “posso scegliere chi diventare, se il mio ruolo è già scritto?” È una riflessione antica, quasi greca, sul libero arbitrio e sul peso del destino.

Apocalisse e spiritualità

In Omen III – Conflitto finale la saga raggiunge il suo punto più esplicitamente filosofico e politico. Damien è ormai adulto, interpretato con glaciale intensità da un giovane Sam Neill. È un uomo di successo, carismatico, potente, che si muove tra le stanze del potere con la disinvoltura di chi ha già vinto.

Ma il film non si accontenta di mostrarci l’Anticristo come burattinaio del mondo moderno: lo mette in conflitto diretto con il Bene, nella forma di un nuovo Messia nato per contrastarlo. Qui il tono cambia drasticamente. Non c’è più spazio per il dubbio: la battaglia è aperta, anche se combattuta in modo invisibile, simbolico, spesso interiore.

Damien non è più ambiguo: è lucidamente malvagio, ma anche tragico. Sa di essere destinato a perdere, eppure non può sottrarsi. Il film offre sequenze memorabili come il monologo di Damien davanti al crocifisso che rivelano una dimensione spirituale molto più profonda del classico scontro tra “bene” e “male”.

Da Subiaco con furore

A creare problemi a Damien è una setta di monaci provenienti da un ordine cristiano radicato nel monastero di Subiaco (un riferimento diretto alla reale Abbazia di Santa Scolastica e al Sacro Speco, fondati da san Benedetto), sono ritratti come uomini di fede assoluta e determinazione ascetica. Questi religiosi hanno conservato e custodito le uniche armi capaci di uccidere l’Anticristo: i sette pugnali di Megiddo, già introdotti nel primo film della trilogia.

Questi monaci non sono soltanto contemplativi: sono guerrieri spirituali. Si armano con i pugnali sacri per cercare di uccidere Damien, nella consapevolezza che potrebbe costare loro la vita. Nel corso del film, infatti, uno dopo l’altro cadono nel tentativo di portare a termine la loro missione. Il film li presenta come martiri, pronti a tutto per opporsi all’incarnazione del Male.

Estetica musicale dell’anticristo

La trilogia si distingue anche per una coerenza estetica e musicale che contribuisce a rafforzarne il tono solenne. Ogni film ha un regista diverso, ma tutti mantengono un rispetto reverenziale per la materia narrativa.

La musica di Goldsmith è il collante emotivo e spirituale dell’intera opera: cori latini, dissonanze, e melodie minacciose che accompagnano la discesa nell’oscurità. A differenza di altri horror contemporanei, la saga non indulge nella violenza gratuita. Ogni morte è un segno, ogni evento è inserito in una cornice escatologica precisa. L’angoscia nasce dal pensiero che il male possa mimetizzarsi nelle strutture quotidiane, che possa indossare il volto dell’eleganza, della cultura, della diplomazia.

Il pensiero apocalittico che attraversa l’intera trilogia e soprattutto il terzo film non è fine a sé stesso. È un invito a riflettere sul destino del mondo, sul rapporto tra individuo e trascendenza, tra libero arbitrio e profezia. È un cinema dell’inquietudine teologica.

Omen IV: il seguito brutto

Dopo la trilogia originale, è stato realizzato un quarto film per la televisione, Omen IV: The Awakening. Questo sequel tenta di proseguire la storia della famiglia Thorn, concentrandosi su una nuova generazione. Tuttavia, il film è stato accolto in modo piuttosto tiepido, sia dalla critica che dal pubblico, e non è considerato al livello dei primi tre film. Qui la trama segue la scoperta di una bambina che potrebbe essere la nuova incarnazione del Male.

The Omen vs L’Esorcista: due modi diversi di raccontare il male

The Omen e L ’Esorcista (1973) condividono il comune terreno dell’horror soprannaturale e della lotta tra Bene e Male, le loro narrazioni si sviluppano in modi molto diversi. The Omen si concentra sull’incarnazione profetica del Male, Damien Thorn, un bambino il cui destino è segnato fin dalla nascita, e costruisce un’atmosfera lenta e carica di simbolismi religiosi.

L’Esorcista esplora il male come forza invasiva e distruttiva che prende possesso di un corpo umano, enfatizzando l’orrore fisico e psicologico della possessione. La narrazione è più immediata, tesa e drammatica, con momenti di forte shock e un focus sulla redenzione e la salvezza attraverso la fede attiva dei protagonisti. In sintesi, mentre The Omen riflette sul Male come destino profetico e lotta spirituale, L’Esorcista mostra il confronto diretto e disperato tra la fede umana e una presenza demoniaca che minaccia di consumare l’innocenza.

Eredità

La trilogia cinematografica de The Omen ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dell’horror apocalittico, ma la sua influenza si è estesa anche al mondo dei videogiochi. Sebbene non esista un adattamento diretto della saga videoludica, diversi titoli hanno tratto ispirazione dai temi trattati nei film, esplorando la figura dell’Anticristo, la lotta tra il Bene e il Male e l’orrore sovrannaturale.

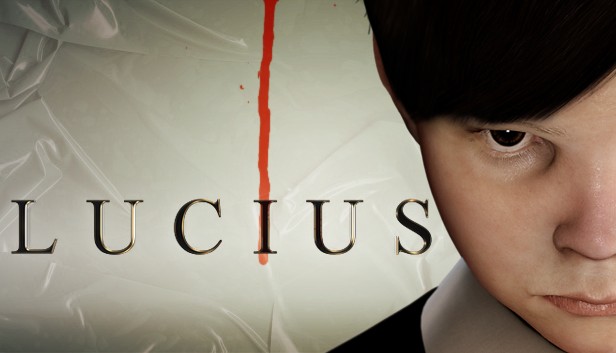

Il primo gioco ispirato direttamente ispirato al film è Lucius (2012) un bambino di sei anni che scopre di essere il figlio di Satana. Il gameplay si concentra sull’eliminazione di vari membri della sua famiglia utilizzando poteri sovrannaturali, senza essere scoperto. Il titolo ricorda le atmosfere inquietanti di The Omen, presentando un protagonista apparentemente innocente con intenzioni malvagie.