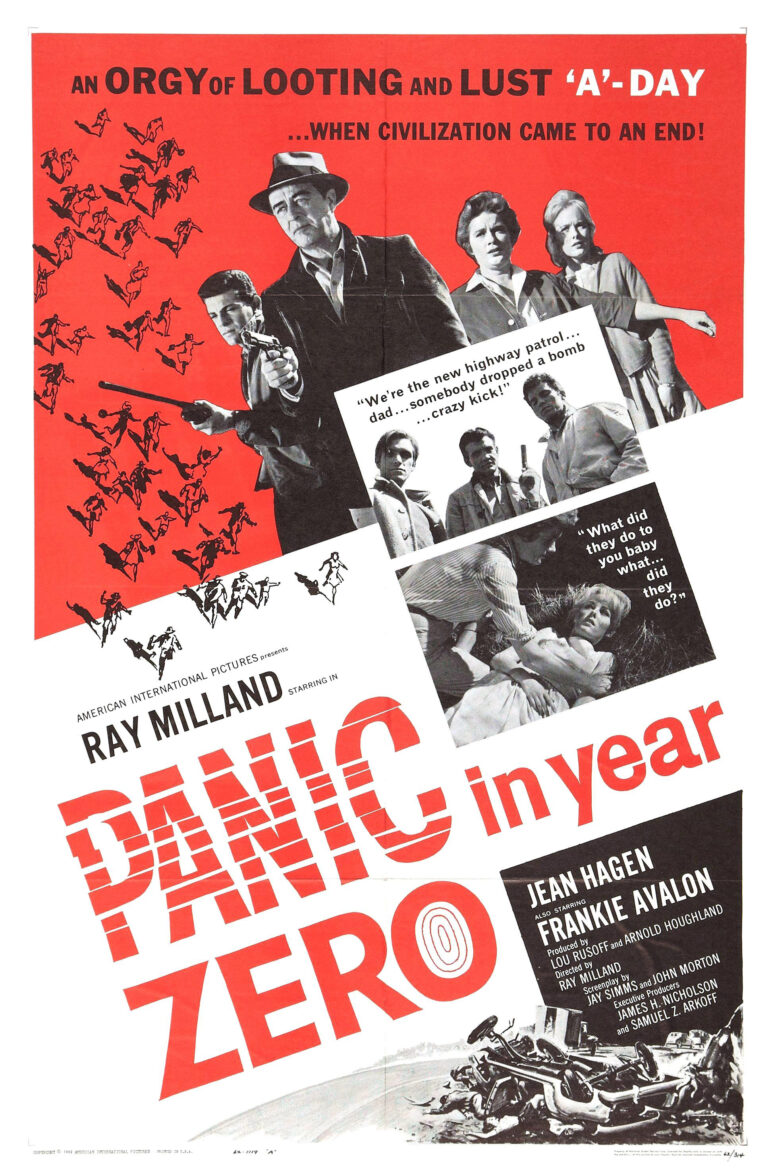

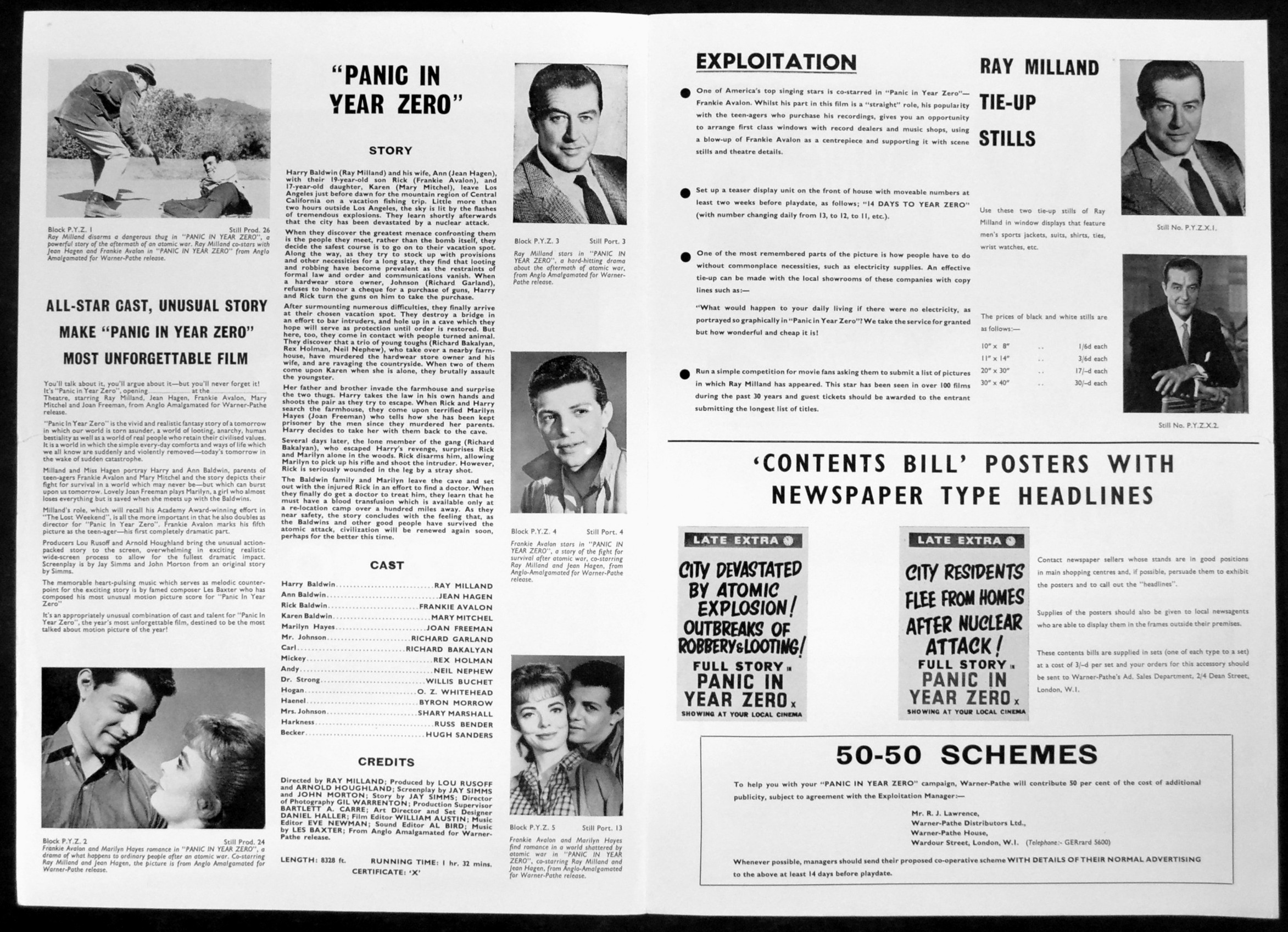

Il giorno dopo la fine del mondo” (titolo originale Panic in Year Zero!) è un film americano del 1962 diretto da Ray Milland, attore gallese noto per aver vinto l’Oscar nel 1946 per il drammatico Giorni perduti (The Lost Weekend). In questo caso, Milland non si limita a dirigere: interpreta anche il protagonista, offrendo una prova intensa in un’opera che mescola il genere catastrofico con la critica sociale, in pieno clima da Guerra Fredda.

Il film è ispirato in parte al romanzo post-apocalittico Lot di Ward Moore, anche se se ne distacca per tono e sviluppo narrativo. Girato in bianco e nero con un budget piuttosto limitato, Il giorno dopo la fine del mondo rappresenta uno dei primi esempi cinematografici a tematizzare seriamente le conseguenze immediate di una guerra nucleare sul tessuto sociale americano. L’approccio è crudo, diretto, quasi documentaristico, e si discosta dai cliché fantascientifici tipici dell’epoca, evitando creature mutanti, alieni o scenari fantasmagorici: qui la minaccia è concreta, realistica, tangibile.

La famiglia Baldwin e la guerra nucleare

Il film si apre con la famiglia Baldwin il padre Harry (interpretato da Ray Milland), la madre Ann (Jean Hagen), il figlio Rick (Frankie Avalon) e la figlia adolescente Karen (Mary Mitchel) — in partenza per un campeggio tra le montagne della Sierra Nevada. Sono in auto, entusiasti per la vacanza, ignari che il mondo sta per cambiare per sempre.

Durante il tragitto, il cielo si illumina a distanza. La radio annuncia notizie frammentarie: Los Angeles è stata rasa al suolo da una bomba atomica. Inizia così una guerra nucleare e una disperata corsa per la sopravvivenza, mentre i Baldwin devono fare i conti con la nuova realtà: una società che si sgretola, dove il caos prende il posto dell’ordine e la violenza regna sovrana.

Il patriarca Harry, da uomo razionale e previdente, capisce subito che il tempo delle regole è finito. La sua prima mossa è assaltare un negozio di armi per procurarsi fucili e munizioni. È un gesto spiazzante per lo spettatore contemporaneo, ma coerente con la logica del film: chi vuole sopravvivere, deve farlo con ogni mezzo, anche a costo di rinunciare alla propria umanità.

Realismo crudo

A differenza di molti film di fantascienza dell’epoca, Panic in Year Zero! adotta un realismo spietato. Nessun mutante, nessuna città futuristica distrutta in CGI, nessuna colonna sonora epica. Solo strade deserte, campi bruciati, e la legge del più forte che si impone tra la popolazione, Il regista insiste sulla trasformazione morale dei protagonisti durante una guerra nucleare da cittadini rispettabili a vigilanti armati. La tensione tra etica e sopravvivenza è palpabile, soprattutto quando Harry si trova a dover compiere atti che vanno contro la sua coscienza pur di proteggere la famiglia.

Una delle scene più emblematiche è quella in cui i Baldwin si rifugiano in una grotta nelle montagne. Non si tratta di un nascondiglio confortevole, ma di un rifugio improvvisato, scavato nella roccia, che diventa simbolo della precarietà della loro esistenza. Da quel momento in poi, la loro vita è scandita da razioni di cibo, turni di guardia e scontri con altri sopravvissuti pronti a tutto.

La legge della giungla post-atomica

Il film esplora a fondo il concetto di “legge della giungla” in un mondo in cui le istituzioni sono crollate. Ogni incontro con altri esseri umani diventa una potenziale minaccia. I Baldwin si scontrano con sciacalli, bande armate e altri sopravvissuti, in una spirale crescente di violenza. In particolare, alcune sequenze mostrano rapine, abusi e vendette che rivelano quanto sottile sia il confine tra civiltà e barbarie.

Il figlio Rick, interpretato dal popolare cantante e attore Frankie Avalon, attraversa un percorso di crescita forzata: da adolescente spensierato a giovane uomo costretto a combattere per salvare la propria sorella in pericolo . È una trasformazione simbolica che riflette quella dell’intera famiglia, e in fondo dell’America intera, costretta a confrontarsi con l’orrore atomico.

Un film figlio del suo tempo

Uscito nel 1962, Il giorno dopo la fine del mondo è profondamente radicato nel contesto della Guerra Fredda. È stato realizzato nello stesso anno della crisi dei missili di Cuba, quando il timore di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica era più reale che mai.

Il film riflette le ansie dell’epoca, ma le porta a un livello personale, intimo. Non si concentra sugli equilibri geopolitici, ma sulle conseguenze dirette sulla gente comune. In questo senso, anticipa tematiche che saranno riprese in opere successive come Threads (1984), The Day After (1983) o persino nei videogiochi come Fallout, l’uomo dopo una guerra nucleare.

La fotografia in bianco e nero, il montaggio secco e l’assenza di effetti speciali vistosi contribuiscono a creare un’atmosfera cupa e claustrofobica. Anche la colonna sonora jazz, atipica per il genere, sottolinea l’alienazione crescente dei protagonisti.

Temi e riflessioni

Il giorno dopo la fine del mondo pone una domanda scomoda: fino a che punto siamo disposti a spingerci per sopravvivere? Harry Baldwin prende decisioni dure, discutibili, ma sempre con l’obiettivo di proteggere i suoi cari. In un certo senso, il film mette lo spettatore nella posizione di giudicare, o forse di comprendere, la logica del sopravvivere a ogni costo dopo una guerra nucleare.

Il film si chiude con una speranza tenue, ma significativa: l’arrivo dei militari, che simboleggiano il possibile ritorno all’ordine. Ma a quale prezzo? La famiglia Baldwin, e in particolare Harry, non sarà più la stessa. Le cicatrici della guerra anche se non combattuta sul campo sono profonde e irreversibili.

Il giorno dopo la fine del mondo è un piccolo cult del cinema post-apocalittico, ingiustamente dimenticato dai più, ma ancora oggi attuale per le sue tematiche e il suo tono realistico. Non offre facili soluzioni, non indulge in effetti spettacolari, e proprio per questo colpisce con forza.